La très grande majorité des colons qui constituaient les 17 convois qui furent envoyés en Algérie de septembre à décembre 1848 n’étaient pas agriculteurs. C’était essentiellement des ouvriers de tous corps de métiers qui espéraient une vie meilleure dans la nouvelle colonie et à qui on avait promis des concessions. Concessions qui devenaient définitives qu’une fois les travaux réalisés au bout de trois années de labeur, à savoir construire sa maison, défricher et cultiver les petites parcelles (7 à 10 hectares) de terre et participer aux travaux nécessaires à la construction des villages. Le manque de préparation de ces colons à la tâche qui leur fût confié, en plus des maladies rencontrés qui décimèrent la population ralentira fortement le développement des nouvelles colonies. Certains villages comme Zurich proche de Cherchell eurent beaucoup de mal à s’en remettre, d’autres comme Marengo réussirent tant bien que mal.

Un article publié le « Journal des Pyrénnées Orientales » en date du 4 juin 1867 résume bien la situation rencontrée par nos pionniers. Il est ci-dessous entièrement retranscrit.

« Soldats et Colons, les villages.

Les deux villages de la province d’Oran avaient été peuplés par des émigrants parisiens; c’étaient de véritables cultivateurs, par conséquent de véritables colons. Les soldats les aidèrent à défricher leurs terres, et bientôt on vit à la place des palmiers nains, de magnifiques moissons ondulant sous les brises matinales, comme les vagues écumantes d’une mer tranquille. Mais ces brises, qui ne séchaient en rien aux céréales, passaient sur les marais pestilentiels de la Macta et apportaient la mort sur leurs ailes. La population fut décimée; n’importe, les vides furent remplis, les absents remplacés et la Stidia et Sainte-Léonie sont encore aujourd’hui deux villages modèles. Seulement on y remarque une chose : absence totale de plantations d’arbres et de culture maraîchère. Le manque d’eau est, je crois, la cause de ce défaut, car on n’en trouve en ces endroits que fort peu de potable, amenée même de très loin, et à peine suffisante à la consommation des colons. (Encore une bien grande faute d’établir des villages où il n’y a pas la quantité d’eau nécessaire à l’irrigation!)

Les villages créés sur le même plan dans la plaine de la Mitidja furent, au-delà de la Chiffa: le Dou-Stoumi, sur les bords de la rivière de ce nom; El-Affroun, sur les bords de l’Oued-Guer; Ameur-el-Aïn, presque vis-à-vis le lac Halloula, cause fatale de cette insalubrité qui, dans l’espace de quelques mois, détruisit l’émigration suisse, et Marengo. Quelle désolation ! Quelles terribles fièvres ! Deux accès suffisaient pour enlever un malade; et j’ai vu jusqu’à trois cadavres le même jour et dans une même chambre ! Il y avait au delà, un séjour bien redoutable encore, avant d’arriver au magnifique village de Marengo, dirigé par le capitaine Malglaive; c’était Boufarik; parlez-en aux déportés politiques de cette époque.

Une famille posant devant leur ferme à Bou Yersen (2 km de Marengo) vers 1870. Collection personnelle de l’auteur.

Mais revenons à nos villages peuplés de parisiens: C’était en 1851, il y avait là des hommes de tous les états, excepté des cultivateurs: horlogers, ébénistes, menuisiers, doreurs sur bois, tailleurs, coiffeurs, forgerons, etc. Les femmes étaient toutes des ouvrières, lingères, repasseuses, modistes, dames de comptoir, elles étaient tout ce que vous voudrez, excepté des fermières. Les hommes n’avaient jamais vu labourer un champ et les femmes ne savaient où on porte la farine avec laquelle on faisait la pâte de leur côté ou lait du matin. Il y avait parmi cette population, d’honnêtes ouvriers; mais, ils purent se convaincre bientôt que l’agriculture est aussi une spécialité, un art, si je puis me servir de cette expression, et que si l’horloger sait régler ses montres sur un cadran solaire, le laboureur règlera tout aussi bien la sienne sur le cadran du ciel, et le lever de chaque étoile lui indiquera la marche du temps, les changements des saisons et les variations atmosphériques.

Dès sa naissance, l’homme des champs déchiffre sur les lèvres de son père ce livre splendide qu’on appelle la nature; tout petit enfant, il regagne la charmante cour en sillons et salue de sa voix argentine ces beaux bœufs roux, si lourds, si paisibles, courbant la tête sous le même joug. C’est là que, le premier, il grimpera au cerisier du grand verger, à la vue du nouveau bouquet rouge qu’on y apercevra. Son odorat plus subtil que chez un autre, lui fera bientôt découvrir la fraise des bois, se dérobant sous les feuilles touffues, mais se trahissant par son parfum. Il saura bien aussi, dans les vertes prairies, distinguer les plantes que préfère sa belle vache et lui en faire une petite botte friande. Allez donc demander toute cette science à l’ouvrier des grandes villes, qui a vu s’étioler son enfance dans quelque sombre atelier. Amenez-le, cet ouvrier, au milieu d’un terrain préparé, donnez-lui des instruments aratoires, du grain, un attelage de labour et dites-lui : voilà tout ce qu’il faut à un agriculteur, labourez, semez, travaillez, plantez, récoltez et que Dieu vous aide. Incapable d’apprendre tant de choses et cela beaucoup trop tard, il reprendra tranquillement le chemin des grandes villes et fera ce qu’il avait appris dès son enfance. C’est ce que firent beaucoup de nos colons parisiens.

une ferme proche de Tipaza, vers 1870. Collection personnelle de l’auteur.

Quelques bonnes familles d’agriculteurs venues des divers départements les remplacèrent avantageusement et se fixèrent dans les nouveaux villages. Parmi celles-là, j’en citerai une composée du père, de la mère et de onze enfants. C’était la plus belle famille qu’on puisse voir. Les parents étaient jeunes encore, l’aînée des enfants était une jeune fille de 22 ans; tous les autres la suivaient à 18 mois à peu près d’intervalle. Ce qu’il y avait d’étrange et qui distinguait cette famille parmi toutes les autres, c’est que le père, quelque peu lettré sans doute et par cela même excellent agriculteur, avait donné à cette brillante progéniture, des noms peu connus dans le calendrier romain, mais immortels dans la Jérusalem délivrée. En entendant la mère appeler à chaque instant : Clorinde ! Armide ! Herminie ! Sophronie ! Eugénie ! Olon ! Euryphile ! On était tout surpris la première fois et on ne pouvait croire ses oreilles. Ajoutons que les quatre filles aînées ne démentaient pas leurs noms. C’étaient vraiment de magnifiques amazones: grandes, fortes, aux traits réguliers, à la démarche fière et assurée. Elles soulevaient un sac de grain, ou une botte de foin, aussi bien que le meilleur garçon de ferme et aidaient leur père dans ses travaux des champs plus efficacement encore que leurs jeunes frères. Je m’étais choisi une suivante parmi ces belles filles: Clorinde était mon amie, elle avait 18 ou 19 ans, je me sentais fière de mon garde du corps qui contrastait singulièrement avec moi; elle était aussi splendide que j’étais frêle et délicate, aussi assurée que j’étais timide; et lorsqu’au boni de la rivière, à l’ombre des tamaris et des lauriers-roses, j’éprouvais quelquefois un commencement d’effroi, en réfléchissant à l’éloignement dans lequel nous avait attirées le charme de la promenade dans ces lieux solitaires, elle savait me rassurer bien vite en me montrant ses beaux bras nus hâlés par le soleil.

— Mais Clorinde, lui disais-je, si dans ce moment tu voyais surgir de cette touffe de jujubiers quelque hyène affamée ou une panthère, que ferais-tu ?

— Eh bien ! madame, je contiendrais la bête pendant que vous tâcheriez de grimper sur cet olivier sauvage.

— Oui, mais la peur paralyserait mes forces, et je ne saurais jamais y grimper, et puis, ils sont bien bas ces oliviers, bien rabougris, et la panthère fait des bonds prodigieux…

— Alors… dame… alors ! vous tâcheriez de vous sauver du côté du village pendant qu’elle me mangerait!… Oh! vous auriez le temps d’y arriver,

Pauvre fille, elle disait cela avec une tranquillité parfaite.

Mais, les hommes les plus solides, les enfants les plus vigoureux, doivent payer leur tribut à ce brûlant climat, et à l’empoisonnement de ce sol inculte depuis la déposition des Romains. Les terres que le soc de la charrue soulevait chaque jour, répandaient les miasmes infects de la fièvre; et la mort semblait parmi les maisons où l’on avait aimé, après de longs silences, troubler son repos, sous son manteau de ruines et sur son lit d’ossements.

La pauvre famille Picard (c’est un nom) ne fut pas épargnée; les deux filles aînées, à peine mariées, furent enlevées, prêtes à devenir mères; trois ou quatre enfants suivirent celles-là…

Je l’ai vu ce malheureux père, s’agenouiller cinq fois de suite sur la fosse béante du cimetière et jeter, après la première pelletée de terre du prêtre sur la bière de son enfant, une poignée de terre arrosée de ses larmes, et portée sur son cœur avec un geste navrant de résignation muette, plus éloquent que la manifestation du plus violent désespoir.

(À continuer.) Gratia Blanc ». Fin de l’article

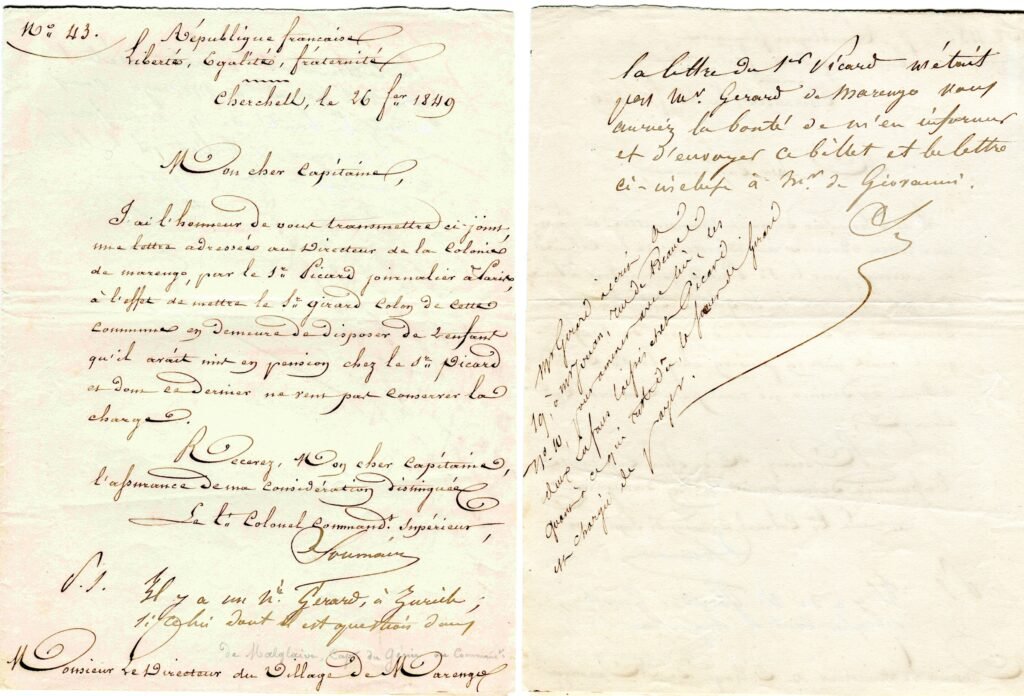

Lettre du général Soumain (1) au Capitaine de Maglaive datée du 26 février 1849 au sujet d’un sieur Gérard ayant confié ses enfants au sieur Picard de Marengo. Lettre annotée par de Malglaive Collection personnelle de l’auteur.

Transcription de la lettre :

République française

Liberté, Égalité, Fraternité

Cherchell, le 26 septembre 1849

Mon cher Capitaine,

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint ma lettre adressée au Directeur de la colonie de Marengo, concernant le sieur Picard, journalier, tendant à mettre en demeure la veuve Colon, de cette commune, de disposer de l’enfant qu’elle avait placé en pension chez le sieur Picard et que ce dernier ne veut pas conserver à sa charge.

Recevez, mon cher Capitaine, l’assurance de ma considération distinguée.

Le lieutenant-colonel, commandant supérieur,

Soumain

P.S. Il y a un M. Gérard à Zurich; si celui dont il est question dans la lettre du sieur Picard n’était pas M. Gérard, de Marengo, vous auriez la bonté de m’en informer et de renvoyer ce billet et la lettre ci-incluse à M. de Giovanni.

Note marginale du capitaine de Malglaive :

M. Gérard a écrit le 19, à M. Jouant rue de Beaune (?), n° 10, pour amener avec lui, les deux enfants laissés chez Picard. Quant à ce qui lui est dûe, la femme (?) de Gérard est chargée de payer.

(1) Jules Henry SOUMAIN, né le 29 mars 1805 à Châteauroux et décédé le 30 mars 1873, à l’âge de 68 ans. Promotion Saint-Cyr (4e, entre 1821 et 1823), Général (***) de Division en 1865 (Infanterie). Chevalier de la légion d’honneur le 25 janvier 1846 (est Chef de Bat. des Chasseurs), Officier le 02 juin 1851 (est Colonel du 4ème Rgmt d’Infanterie Légère), Commandeur le 08 août 1858 (est Général de Brigade, commandant la Place de Paris) et Grand Officier le 14 août 1865 (est Général de Division).

© 2025 marengodafrique.fr – Marengo d’Afrique. Tous droits réservés.

Ce site présente des informations et ressources sur Marengo d’Afrique. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation préalable.